Humaniste, magicien, géologue, poète etc. : Rua, de Miguel Torga

Published 09/06/2009 Littératures européennes Leave a CommentÉtiquettes : Miguel Torga

Ce qui est étrange chez Miguel Torga : il aime l’humanité. Comment une telle chose est-elle possible ? Je n’en sais rien. Ce que je peux dire c’est qu’une certaine opération magique nous, fait, heureusement seulement pour la durée de la lecture, aimer les Hommes, sans avoir à nier leurs défauts : lâcheté, avidité, et vices de toutes sortes. Il y aurait quelque chose à sauver, à aimer.

Ce qui est étrange chez Miguel Torga : il aime l’humanité. Comment une telle chose est-elle possible ? Je n’en sais rien. Ce que je peux dire c’est qu’une certaine opération magique nous, fait, heureusement seulement pour la durée de la lecture, aimer les Hommes, sans avoir à nier leurs défauts : lâcheté, avidité, et vices de toutes sortes. Il y aurait quelque chose à sauver, à aimer.

Prenons un exemple : le médecin de la nouvelle « Triste Journée », du recueil Rua. On le voit d’abord comme cynique par nécessité « qu’est-ce qu’on peut y faire? », il faut bien demander son dû, même si c’est la mort prochaine qu’il annonce et que son art est impuissant. Puis on le voit peureux d’annoncer une mauvaise nouvelle, au risque d’annoncer un faux diagnostic. Il est inquiet. Enfin il arrive trop tard pour un accouchement (il fallait pas laisser la soupe de sa femme refroidir), mais reste tout de même pour sympathiser, avec émotion et sympathie, avec la parturiente, alors qu’il n’a rien à faire là. Au cours de cette journée le médecin, pourtant bien obligé de sauvegarder les apparences, sera soumis aux lois de l’émotion, aux lois de la nature qui, chez Torga, sont toujours à l’oeuvre dans les drames ou les joies de ses personnages. Alors que les scènes qu’il nous révèle sont souvent banales, la visite d’un médecin, la froideur d’un patron à l’égard de son employé, l’amour impossible d’un jeune homme pour une femme à peine aperçue, à chaque fois – et c’est proprement de la magie – il est capable de nous faire sentir la Vie qui palpite derrière chaque geste ou chaque expression, même chez celui qui nous apparaît un moment comme une pure et simple brute, qui semble de prime abord avoir troqué son visage par un masque de pierre.

Une fois j’avais qualifié cette sorte d’esthétique de panthéisme. Dans un autre recueil de nouvelles Les Lapidaires, on sent vraiment vivre les pierres, comme les humains, et l’ensemble du moinde naturel. Cette fois, dans Rua, on se concentre, parce que le décor est urbain, exclusivement sur l’humain. Et pourtant il n’y a aucune naïveté là-dedans, crois-moi, et les contrastes sont parfois très violents : quoi de commun entre ce couple de petits vieux qui se réjouissait, des années plus tard, d’avoir une fois pris la liberté de se rendre à Lisbonne pour le seul plaisir de se promener, et cette femme, qui a connu toutes les nuances du malheur et a traversé l’Atlantique, pour finalement revenir tenir un étal sur la place du marché d’un village ? Les contradictions qui nous définissent sans doute : le désir de voyage et un certain amour de la terre natale, l’idéalisme et le pur instinct de survie, tous deux imposés par la nature et le hasard, les courants souterrains qui nous bourlinguent comme n’importe quoi d’autre.

Je serais bien en peine de te dire quels mécanismes provoquent cette magie, de t’expliquer comment Torga nous donne l’impression de voir chaque ride d’un de ses personnages sans en dire un mot, comment en évoquant un geste simple il nous fait percevoir l’infinité des détails qui le composent, jusqu’au sang qui fuit d’un bout à l’autre du corps, comment en une dizaine de pages, maximum, il nous fait nous sentir aussi proches de ses personnages que de frères, qu’on aime peut-être plus que sa véritable famille, alors même que leurs actes n’ont rien d’extraordinaire, ou peut-être à cause de cela. L’étrangeté, c’est qu’il nous donne discrétement la sensation d’une grande profondeur du quotidien et de la simplicité, qu’on ne perçoit qu’en lisant ses textes, et qu’on a peur de perdre en regardant ailleurs que dans ses pages.

Rua, de Miguel Torga, traduit par Claire Cayron, édité chez José Corti

(attention, si tu veux pas qu’on te parle de l’épisode 2×12, ne lis pas, mais sinon…)

(attention, si tu veux pas qu’on te parle de l’épisode 2×12, ne lis pas, mais sinon…)

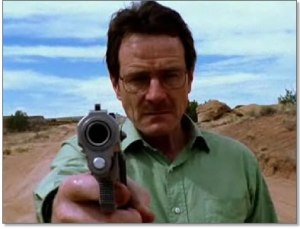

La dernière fois je te disais pourquoi le personnage principal de Breaking Bad, Mister White, nous est sympathique : il passe certes du côté de l’illégalité, mais c’est pour la bonne cause, se dit-on : pour payer le traitement de son cancer, et surtout laisser quelques milliers de dollars à sa famille. Ressorts scénaristiques classiques, double vie, mensonges, secret, sources de gags comme de tensions. On en oublie presque que ce qu’il cuisine dans sa caravane est une substance destructrice, lui-même d’ailleurs ne s’en préoccupe pas, et s’il n’aime guère voir son jeune partenaire se défoncer avec leur came, c’est surtout parce que ça pourrait nuire au business. Certes son altruisme n’enveloppe que ceux avec qui il partage certaines propriétés chimiques, ceux qui sont du même sang que lui, mais on est tout de même réjoui qu’il lève la tête, et même en impose – tout petit prof de lycée qu’il est – à certains des patrons du trafic de drogue, voire leur fasse la peau, même si c’est en tremblant.

Mais Mais Mais, c’est justement le plaisir qu’on prenait à le voir devenir un bad guy que les créateurs de la série semblent nous inviter à questionner, geste assez rare. Tout au long de la saison 2, puisque que sa tumeur se résorbe, c’est la justification de ses actes qui semble disparaître. Finalement, alors qu’il devient de plus en plus performant dans sa nouvelle profession de trafiquant – pour blanchir son argent, se mettre d’accord avec un revendeur bien placé sur le marché -, et à mesure qu’il prend davantage de plaisir à exercer son pouvoir, qu’il prend de l’assurance et accumule le fric, on en vient à éprouver un puissant sentiment de dégoût à son endroit, jusqu’à l’atroce fin de l’épisode 12, l’avant dernier, où il laisse crever une jeune femme. Plus précisément il la regarde s’étouffer avec sa gerbe, alors qu’il n’aurait qu’un geste à faire pour qu’elle respire. N’est-ce pas suffisamment dégoutant à ton goût ?

Bien sûr que Mister White, le respectable professeur, soit en réalité en passe de se transformer en psychopathe, sert les desseins des scénaristes et de leurs patrons : on sait qu’on doit être prêt à tout, et surtout au pire, de sorte que même si les scénaristes jugent bon de nous faire détester un personnage (brillament incarné), tout en le maintenant en vie contre toute vraisemblance, on attend comme des cons impatients, des camés, le prochain et dernier épisode, pour voir où ils comptent nous conduire, jusqu’où ils iront.

Les méchants ont besoin de vous

Published 25/05/2009 Littératures US , Un peu de noir 5 CommentsÉtiquettes : Jim Thompson

Jim Thompson n’a pas besoin d’intrigue pour nous ligoter. Pour un auteur de romans noirs, ce n’est tout de même pas rien. Pas d’enquête, pas même d’ennemi à buter, pas de vengeance. Il y a bien un fil narratif : c’est l’histoire d’un mec qui vit de petites arnaques, et qui essaie d’éviter de se faire emmerder par sa mère, parce que, tu comprends, elle lui en a fait voir quand il était petit. Bon, a priori, même si ses « coups » peuvent provoquer une réaction violente chez ses pigeons (surtout s’ils se trimballent avec une batte), on ne voit pas trop ce qu’il pourrait y avoir de puissamment stupéfiant là-dedans. En fait, comme un dramaturge, disons Strindberg, il lui suffit de mettre en présence quatre personnages au potentiel explosif, et de laisser advenir ce qu’on ne peut pas empêcher.

Jim Thompson n’a pas besoin d’intrigue pour nous ligoter. Pour un auteur de romans noirs, ce n’est tout de même pas rien. Pas d’enquête, pas même d’ennemi à buter, pas de vengeance. Il y a bien un fil narratif : c’est l’histoire d’un mec qui vit de petites arnaques, et qui essaie d’éviter de se faire emmerder par sa mère, parce que, tu comprends, elle lui en a fait voir quand il était petit. Bon, a priori, même si ses « coups » peuvent provoquer une réaction violente chez ses pigeons (surtout s’ils se trimballent avec une batte), on ne voit pas trop ce qu’il pourrait y avoir de puissamment stupéfiant là-dedans. En fait, comme un dramaturge, disons Strindberg, il lui suffit de mettre en présence quatre personnages au potentiel explosif, et de laisser advenir ce qu’on ne peut pas empêcher.

Pas besoin d’attribuer un ennemi bien identifié aux personnages. Ils s’en porteraient pourtant mieux, ils verraient mieux d’où viennent les coups, pourraient éventuellement essayer de les esquiver. Les personnages ne se distinguent – à la limite – que par leur sexe : les hommes, arnaqueurs violents libidineux menteurs cyniques bref impulsifs sans foi ni loi, et les femmes, salopes manipulatrices brutales menteuses cyniques sans foi ni loi. Et Dieu dans tout ça ? Il n’a pas eu besoin de cette hypothèse ou, plus probablement, on retrouvera un jour son cadavre, perforé, dans la benne à ordure d’une ruelle de L.A. Pas besoin de gentils. S’il en reste un qui se planque dans un coin, je lui conseille de se barrer, car sa vertu ne le protègera de rien. Non, ça, au moins, c’est sûr. Car en réalité on finit toujours par en trouver un, un innocent, et cette découverte est toujours surprenante, émouvante même : comment une chose si délicate a-t-elle pu naître dans ce monde ? Serait-il juste de la laisser survivre au milieu de ces brutes ?

Le sidérant est que même s’ils paraissent être les pires raclures de bidet de l’univers, ses personnages n’en sont pas moins (presque) touchants. Parce qu’ils se demandent pourquoi ils en sont arrivés là (même si les descriptions psychologiques ne sont sûrement pas le fort de Thompson), parce qu’ils savent que quelque part, et pas loin, se trouve un mec – ou une femme – moins sensible qui leur plantera une lame entre deux vertèbres, ou encore qu’une de leurs propres pulsions finira par leur faire la peau. Qu’il s’agisse d’arnaqueurs (dans le roman qui porte leur nom), de flics tueurs (1275 Âmes), d’exécuteurs (Nuit de fureur), de psychopathes (The Killer Inside Me), on finit par s’attacher à ces personnages qui vivent dans une précarité absolue, mortelle et, même si certains d’entre eux sont des démons, on voudrait les aider.

[la photo est extraite de l’adaptation des Arnaqueurs par Stephen Frears – j’aurais aussi pu choisir Jessica Alba en prostituée dans The Killer inside me, mais bon, j’avais peur de trop secouer quelques uns des vieillards qui passent par ici. A+]

Non, décidément non, Breaking Bad n’est pas, contrairement à ce que raconte un type hébergé par Libération (no offense), n’est PAS une série réaliste. Le truc, c’est qu’on aimerait bien qu’elle le soit, réaliste. L’histoire d’un type atteint d’un cancer des poumons, stade terminal, sûrement malade à force de bosser pour quelque patron plus réaliste ou cynique que lui (il bosse dans la chimie et de fait, en cela il y a peut-être une dose de réalisme, il s’est bien fait niquer par l’industrie). Le type en question Mister White, décide de ne plus se laisser marcher sur les couilles (excuse mon langage), et se retrouve à fabriquer, cuisiner (t’as pas eu un prof de physique chimie qui te racontait que le meilleur labo de chimie c’était la cuisine de ta maman au chomdu ?), de la méthamphétamine, pour laisser un peu de thune à sa famille au moment de crever et, accessoirement, se payer un traitement. Car il a pas un sous, le génie qui te produit de ces cristaux, d’une pureté que tu risques pas de trouver sur le marché de Saint Ouen. Ouais, donc on aimerait bien que ce soit « réaliste », l’histoire du type qui en prend plein la gueule toute sa vie, qui avale sa part des excréments du patronat, mais qui finit par dire merde !, même si c’est une fois qu’il a un pied dans la tombe.

Non, décidément non, Breaking Bad n’est pas, contrairement à ce que raconte un type hébergé par Libération (no offense), n’est PAS une série réaliste. Le truc, c’est qu’on aimerait bien qu’elle le soit, réaliste. L’histoire d’un type atteint d’un cancer des poumons, stade terminal, sûrement malade à force de bosser pour quelque patron plus réaliste ou cynique que lui (il bosse dans la chimie et de fait, en cela il y a peut-être une dose de réalisme, il s’est bien fait niquer par l’industrie). Le type en question Mister White, décide de ne plus se laisser marcher sur les couilles (excuse mon langage), et se retrouve à fabriquer, cuisiner (t’as pas eu un prof de physique chimie qui te racontait que le meilleur labo de chimie c’était la cuisine de ta maman au chomdu ?), de la méthamphétamine, pour laisser un peu de thune à sa famille au moment de crever et, accessoirement, se payer un traitement. Car il a pas un sous, le génie qui te produit de ces cristaux, d’une pureté que tu risques pas de trouver sur le marché de Saint Ouen. Ouais, donc on aimerait bien que ce soit « réaliste », l’histoire du type qui en prend plein la gueule toute sa vie, qui avale sa part des excréments du patronat, mais qui finit par dire merde !, même si c’est une fois qu’il a un pied dans la tombe.

Désolé de te décevoir mon vieux mais, ouvre les yeux, ça n’existe pas. S’ils avaient voulu faire une série réaliste, je pense qu’on l’aurait regardé crever, plein de regrets parce qu’il avait pas réussi à sauter la femme de son boss. Son fiston se serait pris une balle perdue dans la tête, en passant près de la cabane d’un dealer de meth, et sa femme n’aurait tout simplement pas arrêté de pleurer de toute la série, hystérique, aussi condamnée que lui.

Non, on n’y croit pas une seconde mais GOD c’est quand même bon, ça soulage, car le type est vraiment prêt à tout ou presque, il est désespéré mais ne se laisse pas abattre (non, vraiment pas) et il utilise enfin ses talents de chimistes pour son propre bénéfice (on a parfois des passages qui ne peuvent pas ne pas évoquer, chez l’homme cultivé, Macgyver). Mais si le but était d’être réaliste soit il n’aurait pas fait ce qu’il fait, soit il serait mort, les restes de son cervelet étalés devant son parking, ou, plus banalement, car, tout de même, son beau-frère est un officier des stups, il se serait fait arrêter.

Non mon petit, ce n’est pas réaliste pour deux sous ce truc même si c’est de la bonne came, si tu veux un trip réaliste (ou de l’illusion du réalisme, puisqu’il lui revient de nous tromper sur ce qu’on croit vraiment voir peu importe) il n’y a qu’une et une seule solution et tu la trouveras du côté de Baltimore – mais tu le sais sans doute déjà alors, désolé de te soûler avec cette série. Cela dit, on n’en a rien à foutre que le scénario soit tiré par les cheveux, ou au contraire taillé sur mesures, parce que l’acteur est tout simplement excellent, et qu’on se marre bien (toujours ça que ces salauds n’auront pas).

Suite, à propos de la Saison 2 ici.

L'utopie ambigüe

Published 05/04/2009 SF , Théorique Leave a CommentÉtiquettes : Frederic Jameson, Philosophie, Stanislas Lem

Le besoin d’utopie

Le besoin d’utopie

Il existerait un besoin d’utopie, d’autant plus urgent que l’imagination politique, en cette époque que Frederic Jameson désigne comme celle du « capitalisme tardif », semble impuissante à concevoir un autre système d’ensemble, pour réguler les rapports entre les hommes, que le système capitaliste. Le champ du possible apparaît comme réduit au périmètre du capitalisme, meilleur ou moins pire système parmi tous les autres qui ont jusqu’à présent été imaginés ou pratiqués. Il semble d’ailleurs avoir régi les rapports entre individus de toute éternité, et, si l’on en croit les patrons, il serait comme issu de la nature même de l’homme, de son caractère essentiellement intéressé et égoïste. Or depuis son apparition et l’œuvre de Thomas More, l’utopie se présente comme la tentative de penser un monde, et l’existence d’individus, en l’absence de propriété privée. Il y aurait déjà une sorte de soulagement spirituel à penser que l’horizon humain ne se réduit pas aux relations commerciales ou utilitaires dans lesquelles on voudrait l’enfermer, mais également une amorce de pensée politique, pratique, une invitation à penser les conditions concrètes qui permettraient de passer de notre monde à un monde sans conflits, ni guerre, sans injustice ni rapports de domination (l’auteur semble par moment suggérer que le capitalisme est le véritable responsable de tous ces maux, et qu’il n’existerait aucune tendance violente en dehors de ce système).

Pour aller vite, disons que c’est aujourd’hui au genre de la science-fiction qu’incombe la responsabilité de penser un Autre monde, et toutes ses composantes, économiques, sociales, politiques, sexuelles etc. C’est donc lui qui prendrait en charge l’imagination utopique : « (…) il apparaît clairement que l’auteur de SF est dans une position de création divine bien au-delà de ce qu’auraient pu imaginer Agatha Christie ou même Aristote ; plutôt que d’inventer un crime quelconque, l’auteur de SF est obligé d’inventer un univers tout entier, une ontologie tout entière, tout un monde – c’est très précisément à ce système de différence radicale que nous associons l’imagination de l’utopie. »

Différence radicale et critique du réel

Peut-on reprocher à l’utopie de ne pas nous engager à agir, de ne pas être pragmatique ou réaliste ? Bizarrement, oui. Mais attachons nous, plutôt qu’à cette question, à celle du mode de fonctionnement de l’imagination utopique. L’auteur s’appuie notamment sur Solaris, de Stanislas Lem, pour mettre en évidence l’impuissance de l’humain à comprendre une existence spirituelle radicalement autre que la sienne « lorsque nous nous imaginons tenter de rentrer en contact avec le radicalement Autre, nous ne faisons en réalité que nous regarder dans un miroir, et nous « recherchons une image idéale de notre propre monde.» » (Jameson cite Lem). Les humains qui débarquent sur Solaris pensent qu’un être, extraterrestre, essaie de communiquer avec eux, mais ils ne peuvent comprendre où il veut en venir, notamment parce qu’ils ne peuvent se défaire des catégories de notre entendement, pour ainsi dire ; ils cherchent à interpréter les « messages » de l’inconnu en termes de bien ou mal, d’ennemi ou ami.

Deux choses. D’abord, on ne peut penser un système politique qu’en s’inspirant de ce qui existe. On en retranche certains aspects, par exemple, ou on en exacerbe d’autres. Ensuite, s’il est possible de penser un monde en un sens radicalement différent (sans propriété privée par exemple), les auteurs de SF, le plus souvent, ne prennent pas la peine de décrire le passage, la transition, du monde utopique depuis le monde réel : les deux sont donc absolument et irrémédiablement séparés et distincts ; il n’existe aucune continuité entre les deux. C’est pourquoi on ne peut penser l’utopie comme la proposition d’un futur, possible étant donné le monde actuel. L’utopie ne devrait donc pas servir d’appui à une pensée pratique, politique au sens propre. Son rôle n’est pas positif, il n’est pas de proposer, mais il est négatif, critique :

« L’erreur serait (…) d’imaginer que la non-erreur, la vérité, voire la part de vérité, si infime soit-elle, censée persister dans le « moment de vérité » [de chaque utopie] est un phénomène positif. On n’emploie ce concept correctement qu’à partir du moment où l’on saisit sa négativité critique d’instrument conceptuel conçu, non pour produire une représentation pleine, mais plutôt pour discréditer et démystifier son opposé, qui prétend à la plénitude de la représentation. Le « moment de vérité » n’est donc pas positif, il ne s’agit pas d’une pépite conceptuelle que l’on pourrait extraire et mettre de côté en vue d’en faire la base d’un système futur. Sa fonction ne réside donc pas en lui, mais dans sa capacité à nier radicalement son autre. »

Plutôt donc que proposer un futur possible, notamment parce qu’elle n’est que le résultat d’une certaine combinaison d’éléments du réel par l’imagination, l’utopie se présente avant tout comme une critique de l’ordre établi : critique du capitalisme, des rapports de dominations entre hommes et femmes (comme chez Ursula Le Guin, auteur que je découvre à cette occasion), ou autre mise en évidence de dérives en germe dans le contexte politique dans lequel s’inscrit l’auteur, à un certain moment à un certain endroit. Elle est révélatrice des rêves cauchemars, aspirations et peurs d’une époque, plutôt que fournisseur d’avenirs pour lesquels agir.

L’anti-anti-utopie

Dans une certaine mesure, cette perspective est décevante, puisqu’elle semble donner raison à ceux qui affirment qu’en réalité aucun autre système économico-politique ne serait meilleur pour les habitants de la planète, et qui voient dans la création d’utopies une pratique inoffensive, stérile d’un point de vue politique. D’ailleurs, les mêmes ajouteraient que s’il prenait vraiment l’envie à un de ces rêveurs d’instaurer un système utopique dans le monde réel, il ne pourrait tenter de le faire que par la violence et le meurtre. Puisque l’utopie se pense comme le radicalement autre du réel, un utopiste en action ne pourrait arriver à sa fin qu’à condition de le tordre par la violence, et, en cas de réussite, la tyrannie.

Mais dans le même temps ce n’est que de cette façon, en ne conservant de l’utopie que son aspect critique, qu’elle conserve une fonction véritable, notamment maintenir l’imagination en éveil et rappeler la nature contingente de l’ordre établi. Au fond, c’est la valeur littéraire de l’utopie (de la SF) que Jameson met en avant dans son livre, plutôt que son potentiel politiquement déstabilisateur – prenant ainsi à contrepied mes initiales. En fait, l’utopie ne joue de rôle que dans l’imaginaire politique, mais ne doit pas être conçue comme un horizon pour notre action, et on ne s’en porte pas plus mal :

« (…) paradoxalement, cette incapacité croissante à imaginer un futur différent augmente, plutôt qu’il ne diminue, l’attrait et l’utilité de l’utopie. Ce qui faisait la faiblesse politique de l’utopie au cours des générations antérieures – le fait qu’elle ne donnait aucune analyse de la puissance d’agir, qu’elle ne présentait pas d’image cohérente de la transition historique et pratico-politique – devient maintenant sa force, dans une situation où aucun de ces problèmes ne semble pour l’heure susceptible de recevoir une solution. Coupure avec les possibilités politiques, sécession par rapport à la réalité, l’utopie est donc le reflet de notre disposition idéologique actuelle. »

Archéologies du futur, de Frederic Jameson, chez Max Millo

Cossery, écrivain des Lumières

Published 02/04/2009 littérature française contemporaine 10 CommentsÉtiquettes : Albert Cossery

Le Caire sert de décor à ses romans. Mais que tout se passe au Moyen-Orient n’a aucune importance, même si l’art jubilatoire de l’insulte – ou plutôt de l’interminable imprécation qui prend à témoin les étoiles une à une, le ciel globalement, les passants éventuellement, les générations passées et futures de mendiants ou d’orgueilleux, et, enfin, bien sûr, Allah – nous semble tout à fait typique, pour ne pas dire folklorique, nous amuse et nous étonne au point de nous secouer de rire. Le comique de Cossery ! Mais parlons d’autre chose que de folklore, puisque tout ce qui est dit et ce qui se passe pourrait l’être par chez nous.

« Ossama était un voleur ; non pas un voleur légaliste tel que ministre, banquier, affairiste, spéculateur ou promoteur immobilier ; c’était un modeste voleur aux revenus aléatoires, mais dont les activités – sans doute parce que d’un rendement limité – étaient considérées de tout temps et sous toutes les latitudes comme une offense à la morale des nantis. Doué de cette intelligence réaliste qui ne doit rien aux professeurs d’université, il avait très vite compris qu’en s’habillant avec élégance à la manière des détrousseurs patentés du peuple, il échapperait aux regards méfiants d’une police pour qui tout individu d’aspect misérable était automatiquement suspect. Personne n’ignore que les pauvres sont capables de tout. Depuis des temps immémoriaux, c’était là le seul principe philosophique admis et cautionné par les classes possédantes. Pour Ossama ce principe outrageant procédait d’une imposture car, si les pauvres étaient capables de tout, ils seraient déjà riches à l’instar de leurs calomniateurs. D’où il découle que, si les pauvres persistaient dans leur état, c’était tout simplement qu’ils ne savaient pas voler. »

Le plus drôle chez Cossery, c’est qu’il arrive à nous faire rire de la bouffonnerie, au potentiel tragique indéniable, qui préside aux relations sociales, et en particulier à leurs hiérarchies. Ses romans sont pleins de mendiants, de flemmards, voleurs et fumeurs de haschich qui n’envient en rien la richesse financière ou symbolique des autres, mais ne peut au contraire s’empêcher de rire de ceux – riches ou pauvres d’ailleurs – qui la prennent au sérieux. Et ceux-là se prennent fatalement de grands coups de pied au cul. Tout procède d’un étonnement fondamental : comment les rapports de dominations sont-ils seulement possibles entre individus ou groupes d’individus, alors qu’ils sont le résultat d’une blague qu’il suffirait de ne plus prendre au premier degré ?

Cossery trouvait les révolutionnaires professionnels (et autres terroristes évidemment) beaucoup trop sérieux, puisqu’on pourrait ne voir dans leur démarche que l’ambition de prendre le pouvoir pour devenir patrons à la place des patrons, et reproduire ainsi à l’infini l’illusion qu’il est possible de légitimer l’exercice d’un pouvoir coercitif sur les individus, et en particulier ceux qui ne souhaitent pas jouer le jeu qu’on leur propose, lequel ne peut fournir aucun gain dans la recherche de son bonheur, qui, pourrait-on dire, consiste simplement à prendre du bon temps, non à la manière des flambeurs et des pires spécimens du patronat ou des politiques, en se repaissant de son pouvoir et de sa richesse matérielle, mais par une sorte d’ascétisme serein et rieur, qu’il est sans doute bien plus difficile d’acquérir que des millions. En passant, s’il y a de l’action politique dans un roman, c’est forcément un complot de saltimbanques, pacifiste et dévastateur, puisqu’il touche au nerf sensible des rapports entre individus de différentes conditions, et par suite à l’aorte des régimes politiques.

Si on prend Mendiants et Orgueilleux, on voit à quel point ses personnages sont vigilants et soucieux de conserver leur joie de vivre et de leur détachement à l’égard des préoccupations communes. N’est-ce pas parce que ce bonheur est un moment contrarié qu’un meurtre est commis? Et que penser de l’égoïsme de celui qui assassine sur un coup de tête, sans pour autant éprouver le moindre remords ? Mais sans prendre cet exemple extrême, on comprend qu’en voulant se détacher des conventions absurdes, on risque de malencontreusement blesser ceux qui, pour leur malheur, y sont attachés, même s’il s’agit d’amis. Pas si facile donc, de rire de ce qui provoque une souffrance et même, dans le cas des Couleurs de l’infâmie, la mort, même si elles sont manifestement absurdes. Comment ne pas se consumer de haine pour un représentant corrompu du pouvoir dont les magouilles de promoteur immobilier ont tout de même provoqué la mort d’une cinquantaine de personnes? En fait, au cynisme tout contemporain des patrons s’oppose un autre cynisme sans doute brutal, mais directement inspiré du Diogène et de ses bras d’honneur à l’Empereur. (oui, je sais, c’est une interprétation, pas un fait historique)

Bref on pourrait largement écrire une thèse sur l’éthique de Cossery et ses nuances, s’il n’avait déjà pris les devants et ridiculisé toute tentation universitaire, d’appropriation et de réduction froide, puisqu’il ne s’agit pas de savoir, mais de rire, des puissants imbus d’eux-mêmes qui n’ont de cesse d’essayer de nous contraindre à respecter leur pouvoir, qu’on soit au Caire, ou à Paris.

Les Couleurs de l’infâmie, d’Albert Cossery, éditions Joëlle Losfeld.

Les Mots croisés, de Fabio Morabito

Published 14/03/2009 Littérature latino-américaine Leave a CommentÉtiquettes : Fabio Morabito

Des 1001 façons de ne pas savoir ce qu’on veut, ou de se planter dans l’idée qu’on se fait de l’état d’esprit d’un autre. Quelques figures. Un soldat athénien sorti avec Ulysse du monumental cheval de Troie ne veut même pas se battre, mais passe pour un héros. Son seul vœu est de faire du cheval, si bien conçu et sculpté, un nid douillet pour fonder une famille, mais il a toutes les peines du monde à réaliser ce projet pourtant clairement plus simple que jouer au grand guerrier. Un cadre de grande entreprise contant fleurette (essayant) à la fille de son patron, ou encore un type qui se croit beau et écrivain, ou un correcteur attaché à ses convictions et préjugés, en matière de style, rendues caduques par la faucheuse. Tous se trouvent d’une certaine façon pris au piège que leur tend Morabito, qui prend un malin plaisir à glisser ces imprévus minuscules qui feront s’écrouler l’édifice des croyances et aspirations.

Si on se régale de ces péripéties qui n’en sont presque pas, c’est le fait de la finesse du dessin que trace chaque histoire, qui s’insinue et se grave aisément dans notre esprit ; on se trouve ainsi plongé dans le détail du tourment de l’esprit du type tenté de jeter un œil par la petite porte qui sépare sa chambre d’hôtel de celle de sa voisine, puis dans celui d’un chevalier en armure sur le point d’en embrocher un autre. Le plaisir tient aussi à ce qu’on attend, le sourire aux lèvres, le dénouement chaque fois surprenant qui nous montrera, comme aux personnages, ce qui se trouve derrière le voile qu’ils se placent eux-mêmes devant les yeux, si l’on peut dire. De l’humour donc, mais surtout cet art de décrire précisément des liens d’apparence ténus, provisoires ou profonds, qui déterminent la puissance des effets des coups du sort (cf. « Les mots croisés » – l’histoire de deux sœurs qui n’ont plus d’autre lien, n’habitant plus sur le même hémisphère du globe, que les mots croisés que l’une envoie à l’autre, après les avoir remplis puis gommés – justement, tout tiendra aux signes que perçoit la sœur dans la façon donc les grilles sont crayonnées, ou non).

Les mots croisés, de Fabio Morabito, chez José Corti.

Intimité et démocratie

Published 07/03/2009 Théorique Leave a CommentÉtiquettes : Michaël Foessel, Philosophie, Politique

L’intimité, une conquête moderne

« L’intime désigne l’ensemble des liens qu’un individu décide de retrancher de l’espace social des échanges pour s’en préserver et élaborer son expérience à l’abri des regards. » L’intime dépend d’une décision, et donc de la liberté de l’individu de ne pas laisser ses voisins, sa famille, l’Etat, ou pourquoi pas une église, se mêler des relations privilégiées qu’il noue avec qui bon lui semble. L’intime n’est cependant pas l’ensemble des choses qu’on soustrait aux regards ou au jugement des autres, mais plus précisément ce qui, dans cet espace personnel et privé, dépend de mes sentiments, de mon affection, de ces relations au sein desquelles on sait pouvoir s’exprimer comme on le veut, comme on est, sans se soucier des règles de la bienséance, voire de la morale, et par suite, éventuellement, du « politiquement correct ». Alors que dans le cadre des échanges sociaux courants je respecte spontanément certaines règles de bienséance, en plus de la loi, l’intimité est un espace où je suis en confiance, au point, si tel est mon souhait, d’agir ou parler d’une façon qui choquerait dans un lieu public ou même dans n’importe quel club privé. En ce sens, l’intime permet une sorte de créativité et une remise en cause –fût-elle provisoire- du convenu, qui n’a pas lieu d’être ailleurs. On comprend donc ce que Michaël Foessel veut dire par : « un monde sans intimité est un monde où les réserves de protestations s’amenuisent. » Car si nous ne disposions pas d’intimité, non seulement nous serions soumis aux lois, mais également aux conventions sociales, et le domaine du permis s’en trouverait amputé d’autant.

L’auteur nous rappelle que l’intimité est une invention de la modernité, générée par plusieurs facteurs, sociologiques, urbanistiques et architecturaux, ou politiques. D’un point de vue politique il s’agit bien d’une conquête pour la liberté des individus, au point même que « (…) l’aménagement d’un espace pour l’intime participe de l’apparition d’une conscience publique autonome », de la même façon que l’apparition du journal intime coïncide avec celle d’une presse libre ; la liberté de conscience, reconnue par les institutions, est d’une certaine façon rendue possible par l’instauration de ces espaces et relations où l’on est libre de penser et d’agir sans crainte du jugement d’autrui. C’est en ce sens que sont liées intimité et démocratie : « l’intime n’est pas une donnée naturelle, mais le résultat d’une conquête sociale et politique. En ce sens, il faut aller jusqu’à dire que « la possibilité de l’intime a pour sens ultime la démocratie. » » [la citation est d’Anthony Giddens, La Transformation de l’intimité]. La démocratie se caractérise notamment par ce fait qu’elle laisse aux citoyens la liberté de nouer des relations intimes, et considèrerait comme une remise en cause de la liberté, et par suite de l’intégrité des individus qui composent la société, les tentatives de jugement de comportements « déviants » aux yeux de l’Eglise, du pouvoir, ou des opinions de n’importe quel autre individu.

L’auteur insiste pour ne pas limiter l’intime à la vie dans l’espace domestique. L’intimité suppose en effet l’égalité entre les partenaires, alors que dans l’espace domestique et privé peuvent se reproduire les rapports de domination qui apparaissent ailleurs, par exemple entre les hommes et les femmes. En outre, l’espace public (ou plutôt l’ensemble du non-intime) est toujours régit par la convention sociale, alors que sous le regard de l’autre, dans l’intimité, je peux être moi-même, me mettre à nu, sans crainte de son jugement.

La remise en cause de l’intimité et ses conséquences politiques

En quoi l’intime se trouve-t-il menacé, et en quoi est-ce un problème politique ? On s’en doute un peu, après que sont apparus les liens entre l’instauration de l’intime et la démocratie.

Il me semble surprenant que ce soit dans le comportement des hommes politiques que l’auteur voie un des principaux problèmes. Non seulement le comportement de Sarkozy exhibant ses amours à Disneyland semble, d’une certaine façon, dénigrer ou désacraliser l’intime, puisqu’il fait de ses relations amoureuses un spectacle, mais Michaël Foessel voit également un danger dans le comportement général de la classe politique, qui s’exhibe pour mettre en avant sa proximité avec les électeurs. Il prend l’exemple d’une émission de télévision, diffusée pendant la dernière campagne présidentielle, où « des gens » venaient exposer leurs problèmes, les candidats étant invités à présenter les solutions qu’ils envisageaient pour les résoudre. C’est dans cette relation individuelle, mise en scène, que se situe, pour l’auteur, un des problèmes : alors que la politique devrait être le lieu où on aborde les questions communes, l’homme politique, dans sa volonté d’être toujours plus proche des électeurs, se retrouve à faire des promesses à chaque individu, non seulement dans le cadre de ladite émission, mais en général : « un programme politique n’a plus guère de chance de convaincre s’il ne prend pas la dimension d’une promesse faite non plus à la nation envisagée comme un tout, mais à chacun d’entre nous pris isolément. La promesse fabrique de la proximité là où la politique traditionnelle instaurait de la distance entre gouvernants et gouvernés. Surtout, elle nous en dit plus sur celui qui l’énonce que sur ceux à qui elle s’adresse : « promettre » c’est instaurer un rapport à soi exempt de toute équivoque, et dont on espère qu’il suscitera la confiance. » Cette proximité rabat le politique sur les problématiques domestiques, et par suite le dégrade, en plus de risquer des déceptions d’ordre affectif.

Mais plus intéressant, à mon avis, est le risque de disparition de l’intimité des citoyens, et ses raisons : le comportement volontaire de ces citoyens eux-mêmes (cette question n’est pas abordée de front dans le livre – dont d’ailleurs je ne fais que mentionner certains aspects). En effet qui oblige à exhiber ses relations intimes ? Pourtant, on constate que de nombreuses personnes ne voient pas d’inconvénient à laisser des caméras s’immiscer chez eux pour que les téléspectateurs contemplent le spectacle de leurs relations de couple, par exemple (je ne sais pas si tu vois de quelle émission je parle, mais tu pourras toujours trouver d’autres exemples). Personnellement, je me fous que Sarkozy décide de ne rien conserver pour son intimité, mais je vois plutôt un problème dans le fait que certains concitoyens ne semblent tout simplement pas avoir besoin d’espace d’intimité, et ne verraient donc pas d’inconvénient, éventuellement, à leur remise en cause, progressive ou brutale. Finalement ce qui dérange dans ces cas c’est que ces personnes vivraient tout aussi bien dans un régime démocratique, et Michaël Foessel montre le lien entre ce régime et la protection de l’intime, que dans un régime autoritaire, qui s’immiscerait dans les aspects de la vie intime des individus, je ne sais pour quel motif –pas nécessairement idéologique – mais par exemple au nom de la santé publique. C’est plutôt l’indifférence des citoyens à l’égard de la préservation de leur propre intimité qui pose un problème de nature politique, justement parce qu’elle est le signe qu’ils ne se soucient en rien de la sauvegarde de la liberté, dont l’aménagement libre de l’intime est un des aspects. S’ils se moquent de leur propre liberté, je ne vois pas pourquoi ils s’opposeraient à la remise en cause de celle des autres, qui sauraient peut-être quoi en faire.

La Privation de l’intime, de Michael Foessel, éditions du Seuil

Avant une modeste note sur ce livre, un extrait de l’introduction, de la problématique :

L’erreur [de croire au pouvoir de la communication publicitaro-politique – sans voir son échec] vient de ce que l’on évalue le pouvoir de la communication à l’aune des seules campagnes électorales où, de fait, la mise en scène de soi est devenue reine. Dans une telle logique, le vainqueur est ipso facto adoubé comme « meilleur communicant » : il n’y a qu’un pas à franchir pour conclure qu’il a gagné parce qu’il a su montrer de lui-même ce que nous désirions voir. Mais lorsque l’atmosphère de campagne est retombée, il se trouve peu d’analystes pour constater que l’hystérie communicationnelle se retourne immanquablement contre le vainqueur. Le cas Sarkozy est pourtant exemplaire : l’opinion n’a pas admis qu’un président continue à se comporter comme un candidat en offrant quotidiennement le spectacle de sa personne et de sa vie. Ce décalage entre ce que nous pouvons supporter d’un individu qui désire le pouvoir et ce que nous refusons à un homme qui le possède n’est pas une mauvaise voie d’entrée dans le problème de la crise de la représentation.

Celle-ci s’exprime souvent dans le sentiment d’avoir été « trahi » par les élites. Politiquement, cette impression est ce qu’il y a de plus dangereux : elle se trouve à l’origine des affects antidémocratiques les plus virulents. Or, c’est un sentiment de ce genre qui menace de s’emparer de nous chaque fois que les hommes politiques se risquent à faire étalage de leur « vie privée ». L’impression d’être « trahi » ne se laisse pas ramener à la déception devant l’impuissance du pouvoir politique, elle s’y ajoute. Elle participe à sa manière du constat désabusé devant les promesses de la démocratie. Il reste alors à comprendre dans quelle mesure une certaine idée de l’intime est indissociable des promesses démocratiques, au point que son discrédit affecte le rapport que nous entretenons avec le politique.

Commentaires récents